9月2日,日本《现代思想》杂志前主编池上善彦先生应邀发表题为“为了东亚之间的相互参照:1930-1950年代的表现形式·生活·教育”的专题讲座。本次讲座由厦门大学台湾研究院副教授吴舒洁主持,胡冬竹女士担任翻译。参加讲座的还有华侨大学林祁教授、厦门大学台湾研究院张羽教授、刘奎教授,厦门大学外文学院王晓雨、陈琦以及历史与文化遗产学院邱士杰等多位老师。

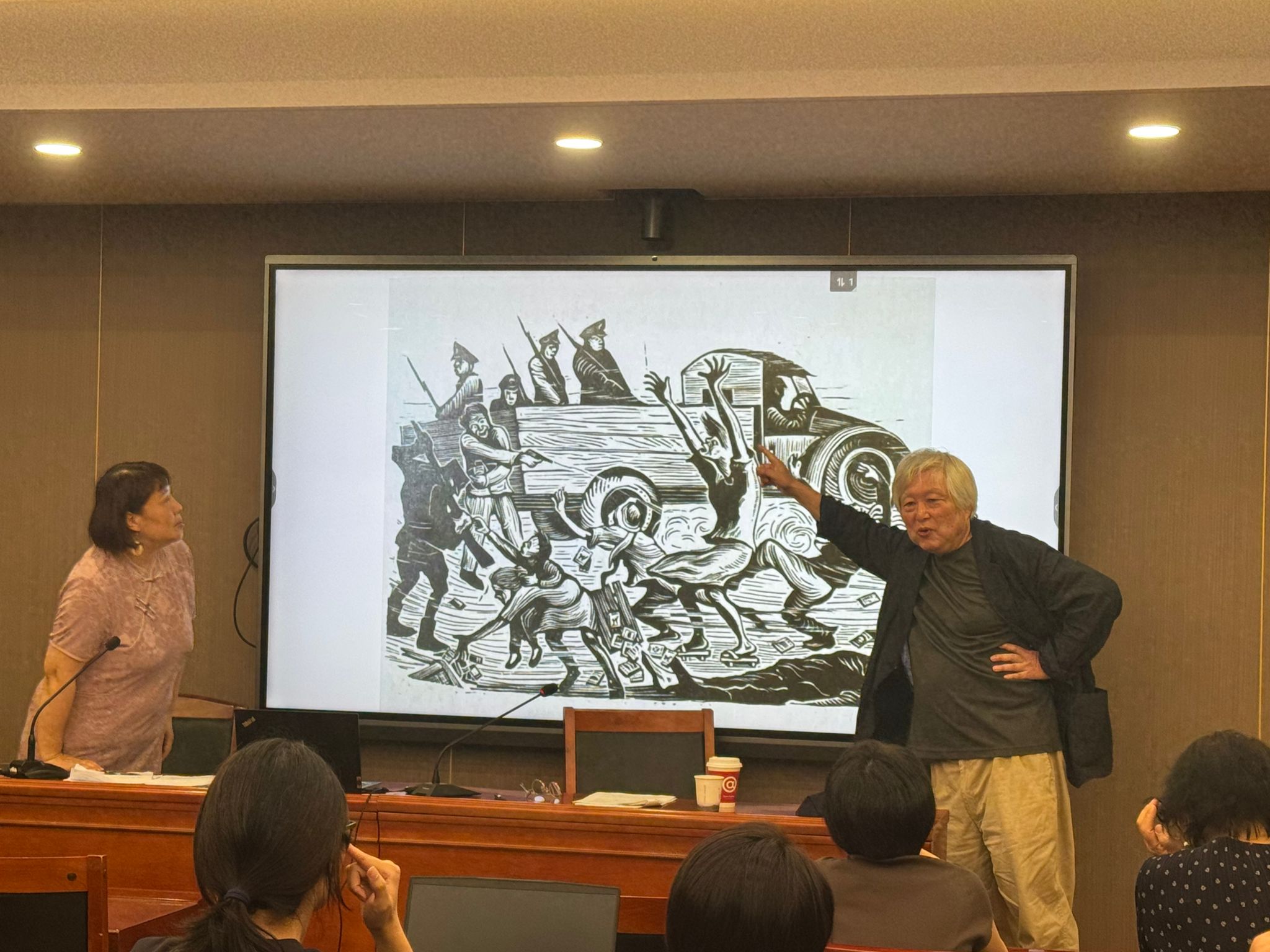

池上先生的讲座以鲁迅与木刻版画的关系为起点,梳理了20世纪30至50年代东亚大众文化运动的脉络。讲座开头,池上先生以内山嘉吉的回忆为引子,讲述了鲁迅与木刻版画的相遇,而这象征着中日现实主义艺术的交错点。这之后,与1931年鲁迅发起上海版画讲习会恰好同一时期,日本出现了《缀方生活》杂志,主张“作文即行动”,要求更加贴近现实生活、反映社会现状、进行生活教育的儿童文学,形成了与代表中产阶级理念的“大正自由教育”完全不同的脉络。

除了写作活动,中日之间在漫画领域也产生了密切的互动。在现实主义文化的氛围下,日本相继出现《卡利卡通》和《漫画之国》等漫画杂志,与上海的《漫画生活》等杂志紧密联系。当时的日本现实讽刺画主要以无产阶级美术家为旗手,然而随着日本侵华的扩大,日本政府不断加强对无产阶级美术运动的镇压,中日文化交流的空间被取消,两地的美术因此分道扬镳。

池上先生指出,随着日本战败投降,中日艺术在40年代后半期再次相会。战后的日本艺术家们对文艺的战争责任展开反思,产生了现代主义与社会主义现实主义之间的论争。与此同时,中国木刻源源不断进入日本,日本各地纷纷举办中国木刻展。在中国木刻版画的影响下,日本涌现出了《日立物语》《怒吼吧花冈》《山谷回音学校》等一系列表现人民生活和斗争的作品。特别值得一提的是艺术家大田耕士,他在战后致力于推动儿童版画教育和生活作文的结合,以山谷回音学校的儿童教育为代表,中国木刻在日本呈现出独特的发展轨迹。

池上先生强调,鲁迅与中国木刻的精神浸润了战后日本的教育,与日本生活教育运动相互交汇,也刺激了日本艺术家对于战争责任的表达。这一影响持续了数十年,使教师与青少年在不断自我变革中成长至今。

最后,池上先生讨论了光复初期台湾美术界的情况。横地刚先生通过黄荣灿对李石樵的批评看到了台湾美术界在战后的自我变革,他揭示了毕加索《格尔尼卡》与黄荣灿《恐怖的检查》之间的联系,二者都表现出反法西斯的艺术特征。池上先生进一步指出,这种反抗的艺术形式也出现在受中国木刻影响的日本版画家的作品中。

“艺术是改变生活的重要社会工具”,这一理念同样体现在了光复初期台湾麦浪歌咏队的活动中。日本在1950年代也产生了反对美国的工人合唱歌曲。池上先生为在座师生描绘了战后东亚各地连携,同心协力进行去殖民化,争取民主化的激荡氛围。

演讲结束后,与会师生围绕绘画展览形式、木刻艺术与左翼思想的关联、黄荣灿木刻创作的路径等问题,与池上老师展开了互动交流和探讨。吴舒洁老师总结道,池上先生以鲁迅和木刻为原点,辐射至广阔的东亚左翼艺术,并将其置于世界反法西斯艺术的历史脉络中,为我们今天反思侵略、重审战争提供了新的启发。

(文字:李睿、林子萱;图片:徐洁文、陈琦;编辑:王学勤;复核:高群斐;责编:林晓培;编审:吴舒洁)